日本語

日本語 English

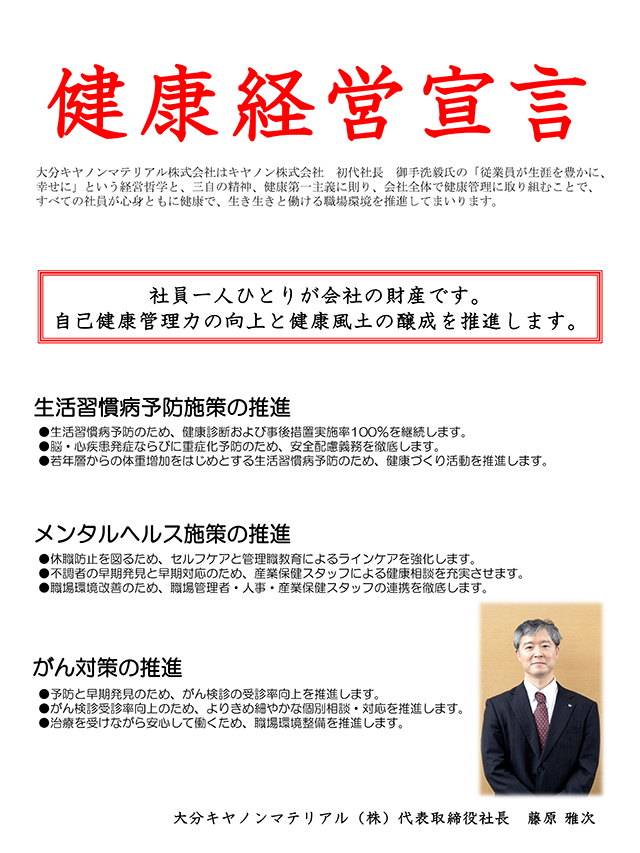

English 大分キヤノンマテリアルでは、キヤノン創業期から受け継がれている「健康第一主義」のもと、従業員の健康支援ならびに健康経営の実現に向けた取り組みを推進しています。自発・自治・自覚の「三自の精神」が企業文化として根付いており、社員の高い意識と行動を大きな推進力に健康経営を推進することで、社員一人ひとりが健康で活き活きと仕事をすることができ、社員一人ひとりが持つパフォーマンスを最大限に発揮することで企業の成長につながると考えています。

社員一人ひとりが大分キヤノンマテリアルの財産です。

自己健康管理力の向上と健康風土の醸成を推進します。

大分キヤノンマテリアル株式会社は、5年連続で「健康経営優良法人 2025 大規模法人部門(ホワイト 500)」に選定されました。

大分キヤノンマテリアルでは、健康経営責任者を代表取締役社長、健康経営推進責任者を人事施設部長とし、人事部門、労働組合、各課から選任された健康推進員(43名)、および健康支援室スタッフ(産業医・保健師)が連携し、健康経営の推進に取り組んでいます。

健康経営の計画策定や進捗管理、課題の協議・検討は、健康経営責任者・健康経営推進責任者、役員、各部部長、産業医等が参加する「健康経営推進委員会」において、定期的(2か月に1回)に実施しています。さらに、労働組合とは労使協議会や安全衛生委員会を通じて、健康経営の取り組みに対する理解と協力を求め、意見交換を行っています。各課の健康推進員とは「健康推進員定例会」を定期的に開催し、健康課題の共有や対応策の検討、施策の実行に協力して取り組んでいます。

がん検診対策について検討する健康推進員

三自の精神に則り、健康管理を自ら進んで自己管理できる社員の育成(ヘルスリテラシーの向上)を目指し、関係部門が連携し様々な取り組みを実施しています。

交替勤務や単身生活による生活習慣の影響から、メタボ該当率が増加傾向にあります。

2025年からはキヤノンググループ健康行動8項目「CHANGE8」を主軸に正しい生活習慣の獲得に向けた取り組みを展開中です。

異常なし以外の有所見者に対し、個別面談による保健指導や社内イントラの学習管理システムを活用した教育を実施しています。また要精密検査・要受診者などのハイリスク者には、受診勧奨・受診追跡、就業上の配慮を徹底し、重症化予防に努めています。

健康保険組合と連携し、業務委託した専門家による保健指導を実施しています。さらに、30代のメタボ予備軍には、社内保健師による保健指導を行っています。

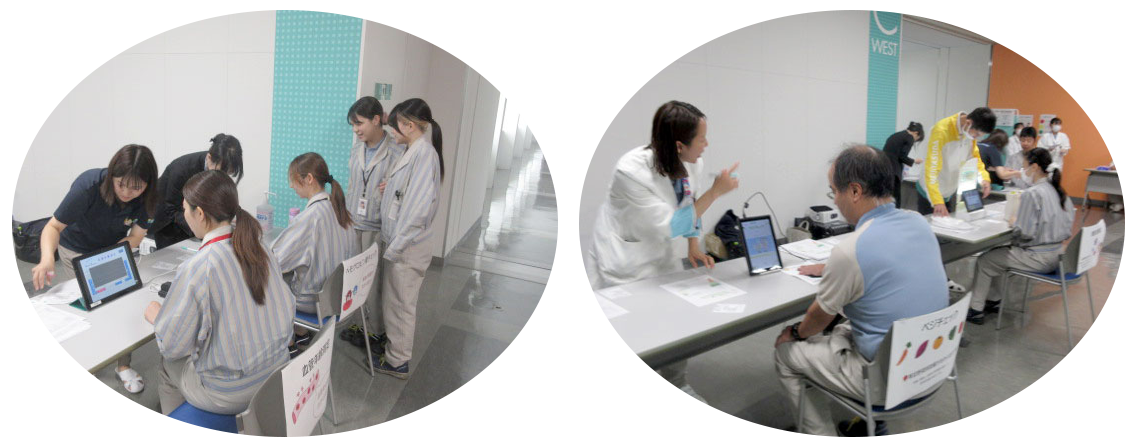

健診期間中などに、血糖測定や、血管年齢測定、糖化度測定、貧血検査、ベジチェック、骨ウエーブ測定、立位機能検査などの測定会を看護系大学実習生をはじめ行政機関、協力会社の協力のもとで開催しています。

健康測定会の様子

社員食堂でヘルシーメニューを提供しています。毎回完売する人気のメニューです。毎月食堂委員会を開催し、食生活環境整備/充実を図っています。

≪キヤノン健保主催 ウォーキングイベント ≫ ≪女子陸上実業団コラボウォーキング教室≫

ウォーキングイベント(歩活)は、毎回社員の約半数が参加している恒例のイベントです。「歩く」だけでなく、家事、ラジオ体操、ストレッチなど自宅でできる活動も歩数換算できます。職場対抗戦を企画し、毎週のランキング配信、1日平均8,000歩達成者の中で上位者や、コミュニケーション活性化に貢献した社員へのインセンティブ/表彰制度を設け、運動習慣のきっかけづくり、職場のコミュニケーション活性化を図っています。

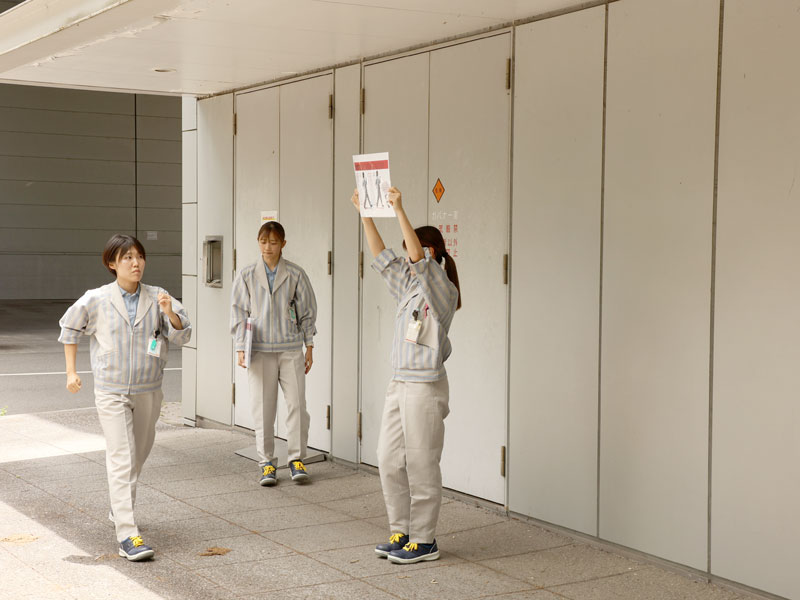

構内にウォーキングコースを作り、昼休みや就業後に女子陸上実業団チームキヤノンアスリートクラブ九州の選手が講師となり、効果的な歩き方を学ぶウォーキング教室等を行っています。

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 |

| 275 | 447 | 565 | 622 | 633 | 621 | 559 | 543 |

選手による正しい歩き方の実技指導

集合写真

構内ウォーキングコースをみんなで歩く様子

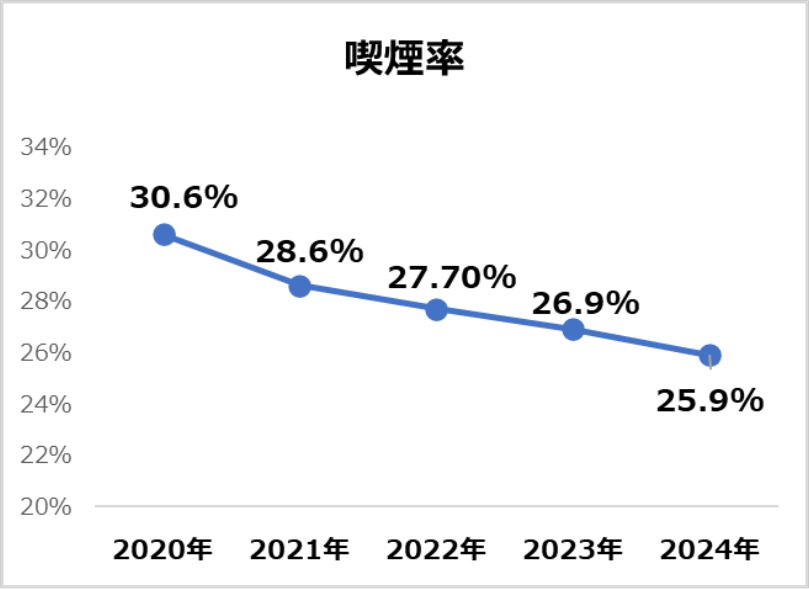

構内は敷地内禁煙です。喫煙率は年々低下しています。

喫煙者に対し、健康保険組合と連携し、オンライン診療で禁煙治療や禁煙補助具の費用補助を行なっています。

社員一人ひとりの心の健康を守り、アブセンティーズム・プレゼンティーズムの改善、ワークエンゲージメントおよび職場ウェルビーイング向上を目指してさまざまなメンタルヘルス対策を推進しています。

全社員を対象に毎年ストレスチェックを実施し、受検率95%以上を目標としています。高ストレス者には医師面接や健康相談を行い、早期発見・早期対応に努めています。

| 項目 | 2027年度 目標 |

2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| ストレスチェック受検率 | 95%以上 | 98.1% | 95.1% | 95.9% | 95.3% |

| 高ストレス者率 | 16.0%以下 | 17.3% | 16.6% | 15.7% | 16.6% |

産業医や臨床心理士による階層別(新入社員、リーダー、管理職など)研修を実施し、セルフケアやラインケアの知識向上を図っています。

新任管理職向けのメンター制度や新入社員向けエルダー制度を導入しています。

傾聴について学ぶ

グループワークの様子

身近な事例について共有し、対応について検討

休職者には、主治医・産業医・健康支援室スタッフ・人事が連携し、復職後も安心して働けるようサポート体制を整えています。

社員の睡眠改善を目的として「睡眠キャンペーン」を実施し、社員の睡眠に関する理解促進を図っています。

またその一環として、睡眠研究の第一人者を講師に迎えた特別講演会のアーカイブ動画を配信し、多くの社員やご家族、関係者が視聴できる環境を整えています。

2023年度までの取り組みとして、健康支援室や健康推進員の予約サポートやがん検診相談/予約会を開催してきました。40歳以上のがん検診受診率は75%以上と高い水準で推移しています。

2024年度からは、がんリテラシー向上を掲げ、“検診予約の自立”に重点を置き、知識の普及とがん検診の習慣化に向けた取り組みを行っています。

その結果、受診率は低下したものの、予約の自立率は急上昇しました。

2025年度は、女性がん検診への取組み需要の高まりを受け、女性がん受診率目標を掲げ取り組んでいます。

| 項目 | 2027年度 目標 |

2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| がん検診受診率(40歳以上) | 75% | 74.7% | 77.1% | 76.0% | 66.6% |

| 項目 | 2027年度 目標 |

2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| がん検診予約完全自立 | 75% | 21.4% | 30.7% | 44.5% | 84.3% |

| がん検診予約半自立 | - | - | 20.8% | 17.4% | 3.0% |

※完全自立:

①受診コースや医療機関の選択

②医療機関への電話予約

③予約機関サイトへの登録および受診券の発券まですべて自分で実施できる

※半 自 立:

②医療機関への電話予約か、③予約機関サイトへの登録および受診券の発券

のどちらかができる

女性コース受診率(2022-2023年度):46.8%⇒ 2025年度目標 57%

健康経営責任者自らが、体験談(知人のがん闘病)に基づく講話を実施

がん対策推進企業アクションの認定講師によるがんサバイバー講演会を実施

健康推進員によるがん健診の推進や予約サポート、がん教育の調整などの職場内展開を実施

がん対策推進企業アクションの女性がん対策チーム「Working RIBBON」の「乳がん・子宮頸がん受診率80%チャレンジ!」に参加し、女性がんの理解促進を目的に教育を実施

※2025年9月、女性のがん対策活動 “Working RIBBON(W RIBBON)”の取材を受けました。

がん対策推進企業アクションのがんリテラシーを測る調査を実施

がんサバイバーによる講演会の様子

健康保険組合から費用補助があり、下記のコースは無料で受けることができます。

| コース名 | 対象年齢 | 検査項目 | 頻度 |

|---|---|---|---|

| 女性コース | 20歳以降 | 子宮がん検診(細胞診or経膣エコー) | 2年に1回 |

| 30歳以降 | 乳がん(乳房X線・超音波) | 該当する年齢の期間に1回 | |

| 30歳、35歳コース | 30~31歳 35~36歳 |

胃X線、胃カメラのいずれか | |

| 40歳以上 Aコース |

40歳以上男女 | 便潜血反応検査 胃X線、胃カメラのいずれか 腹部エコー |

A,Bコースのどちらかを年1回 |

| 40歳以上 Bコース |

40歳以上男女 | 胸部CT検査 大腸カメラ、便潜血反応検査のいずれか |

|

| 脳・心臓 コース |

40歳以上男女 | 脳MRI・MRA、心臓エコー、頸動脈エコー | 5年に1回 ※A,Bコースとは別に受けられる |

※定期健康診断受診時にオプション検査としても実施できるよう、受診機会の提供を行なっています。

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)の視点を踏まえ、私たちは多様性を尊重しながら、社員一人ひとりの健康課題に対応しています。産業医・保健師・人事・管理職が連携し、多様な背景やニーズを持つ社員に対して、包括的かつ柔軟な支援体制を構築しています。

下記の取り組みを行っております。

WWMGの様子

女性のライフステージセミナーの様子

妊娠中、育児中の女性の就業に関する面談の様子

54歳を対象に、健康維持・予防意識の向上や定年後の働き方、年金・資産形成・退職後の生活設計に関する情報提供、生きがいの再発見等の支援を行うクリエイティブライフセミナーを開催しています。また、エイジフレンドリー特設サイトを開設し、キヤノングループでのエイジフレンドリーに関する様々な取り組みを紹介しています。

クリエイティブライフセミナーの様子

体調や症状の変化に応じた支援と専門的な助言を継続的に行っております。定期的な面談や健康相談を通じて、服薬状況や通院の必要性なども含めた健康状態を把握し、必要に応じて主治医・産業医・人事・管理職と連携を図っています。加えて、ソフト面(業務内容の調整やコミュニケーション支援)およびハード面(設備や作業環境の整備)の両面から職場環境を整備し、社員が安心して働き続けられるよう、安定した継続就労の実現に向けて、本人とともに支援体制を構築しています。

定期的な社内調査を実施し、社員の状況を把握するとともに、制度や職場環境の整備に取り組んでおります。並行して、個別相談にも応じ、会社制度や公的支援制度の紹介を行いながら、社員一人ひとりの状況に応じた対応策をともに検討しています。育児については、現在当社が直面している重要な課題として、介護については今後さらに増加が見込まれる課題として位置づけ、それぞれに適した支援を進めています。社員が育児や介護に携わりながらも安心して働き続けられる環境づくりを推進しています。

新型コロナウイルス感染症を含む様々な感染症への対応として、 ガイドライン・マニュアルの策定や感染防止対策備品の整備をはじめ、毎年、社内でインフルエンザ予防接種や風疹麻疹の抗体検査の機会提供を行っています。

健康経営責任者の「会社が一番安全な場所であるために」を合言葉に、社員一人ひとりが体調管理に留意するとともに、人事、管理職、健康推進員、健康支援室が連携して職場環境の整備、感染防止対策に取り組んでいます。

正しい手洗い方法について学ぶ健康推進員

キヤノングループでは、サプライチェーンにおけるCSRの向上を目的に、RBA行動規範を採用した「キヤノンサプライヤー行動規範」を策定し、お取引先のご協⼒のもと調達活動を行っております。

直接のお取引先である1次サプライヤーを通じ、労働・安全衛生・環境・倫理・マネジメントシステムなどに配慮し、よりよい社会の実現に向けた調達活動をグローバルサプライチェーン全体として推進して参ります。

| 項目 | 2027年度目標 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|

| こころ:ストレス発散方法の有無 | 89%(24年度+1P) | 88.7% | 88.2% |

| がん:がん検診受診の有無 | 77%(24年度+10P) | 76% | 66.6% |

| 運動:早歩き | 48%(24年度+2P) | 47.1% | 45.8% |

| 運動:運動習慣(30分以上を週に2回以上) | 36%(24年度+2P) | 33% | 33.8% |

| 食事:朝食を週に3回以上食べる | 69%(24年度+2P) | 68.9% | 67.6% |

| 食事:早食いではない | 72%(24年度+2P) | 71.2% | 70.5% |

| 体重:適正体重である | 62%(24年度+3P) | 61% | 58.5% |

| 睡眠:睡眠による休養感 | 72%(24年度+2.5P) | 74% | 69.6% |

| 飲酒:休肝日がある | 93%(24年+1.6P) | 85.4% | 91.4% |

| 禁煙:喫煙率 | 24%(24年度-2P) | 26.9% | 25.9% |

| CHANGE8 6項目以上達成 | 45%(24年度+6P) | 41.7% | 38.8% |

| 項目 | 2027年度目標 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| 精密検査受診率 | 100% | 100% | 99.2% | 99.2% | 100% |

| 血圧リスク者率 ※収縮期血圧180mmHg以上または拡張期血圧110mmHg以上の人の割合 |

- | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.1% |

| 血糖リスクと考えられる人の割合 ※空腹時血糖200mg/dl以上 |

- | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |

| 糖尿病管理不良者率 ※HbA1c8.0%以上 | - | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.2% |

※ハイリスク者については、毎月1回産業医・保健師による面談を実施し、治療確認を行なっています。

| 項目 | 2027年度目標 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 特定保健指導実施率 | 90%以上 | 94.8% | 97.8% | 93.1% | 96.9% |

| 項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|

| 平均月間総実労働時間 | 158時間 | 156時間 | 156時間 | 151時間 |

| 平均月間所定外労働時間 | 9時間 | 7時間 | 7時間 | 9時間 |

| 項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|

| 平均年次有給休暇取得日数 | 15.5日 | 16.8日 | 16.2日 | 15.7日 |

| 平均年次有給休暇取得率 | 77.5% | 84.1% | 81.1% | 78.7% |

| 項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 離職率 | 3.5% | 3.0% | 4.0% | 2.9% |

|---|

| 項目 | 2027 年度目標 |

2021 年度 |

2022 年度 |

2023 年度 |

2024 年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| アブセンティーズム※1 | 4.0日以下 | 3.3日 | 4.3日 | 5.1日 | 4.3日 |

| プレゼンティーズム※2 | 85.7%以上 | 84.8% | 82.6% | 81.6% | 82.8% |

| プレゼンティーズム 職場判定(WFun) | B判定 | ― | C判定 | B判定 | C判定 (2025年9月実施) |

| プレゼンティーズム 高度の労働機能障害を有する(WFun) |

5.15%以下 | ― | 5.6% | 5.3% | 5.4% (2025年9月実施) |

| ワークエンゲージメント 活力※3 | ― | ― | ― | 2.28 | 2.34 |

| ワークエンゲージメント 熱意※3 | ― | ― | ― | 2.81 | 2.83 |

| ワークエンゲージメント 没頭※3 | ― | ― | ― | 2.54 | 2.56 |

| ワークエンゲージメント 総合※3 | 2.68以上 | ― | ― | 2.54 | 2.55 |

※1:昨年1年間に、自分の病気やけがで何日程度仕事を休んだか聴取し平均を算出。

※2:病気やけががないときに、発揮できる仕事の出来を100%として過去4週間の自身の仕事の評価を%で質問。(SPQ東大1項目版)

※3:健康診断の問診票より「0:全くない」「1:ほとんど感じない(年に数回以下)」「2:めったに感じない(1か月に1回以下)」「3:時々感じる(1か月に数回)」「4:よく感じる(1週間に1回)」「5:とてもよく感じる(1週間に数回)」「6:いつも感じる(毎日)」とし平均値を算出。

活力:仕事をしていると活力がみなぎるように感じる

熱意:仕事に熱心である

没頭:私は仕事にのめり込んでいる

総合:「活力」「熱意」「没頭」の平均値を算出

講師としてファイナンシャルプランナーを迎えた

講師として、がん対策推進企業アクション認定講師を迎えた

| 項目 | 割合 |

|---|---|

| 過去に介護をした経験がある | 3.0% |

| 現在を介護をしている | 2.0% |

| 2年以内に介護をする可能性がある | 1.8% |

| 3~5年以内に介護をする可能性がある | 2.3% |

| 時期はわからないが可能性はある | 47.2% |

| 介護をする対象者がいない | 43.6% |

2025年の調査では、現在介護中または5年以内に介護をする可能性があるとの回答が6.1%でした。

これからも定期的な調査の中で社員の声を聞きながら、制度の充実を図ります。